�z�[���\�[�̃T�C�Y�ƑI�ѕ��̃|�C���g������I

�z�[���\�[�́A�h�����r�b�g�ł͓���傫�Ȍ����ȒP�ɊJ���邱�Ƃ��ł���H��ŁA�z�ǍH����d�C�H���A����ɂ�DIY�ł��劈�Ă��܂��B

���̋L���ł́A�z�[���\�[�̊�{�I�Ȗ�����d�g�݂��������ƂƂ��ɁA�f�ޕʂɓK�����T�C�Y�̑I�ѕ����Љ�܂��B

���ɁA�؍H�p������p�̃z�[���\�[�i�o�C���^���E���d�j�̓�����A���ꂼ��̗p�r�ɍ��킹���I�ѕ����ڂ�������B

����ɁA���S�Ɏg�p���邽�߂̃|�C���g��A�������߂̃z�[���\�[���i�ɂ��Ă��G��܂��̂ŁA�I�ѕ��ɖ��������͂��ЎQ�l�ɂ��Ă��������B

INDEX

- 1.�z�[���\�[�Ƃ͔��ɑ傫�߂̌���������H��

- �@1-1.�z�[���\�[���g���H��

- 2.�z�[���\�[�̃T�C�Y�̑I�ѕ�

- �@2-1.�T�C�Y�̊�{

- �@2-2.�p�r�ʃT�C�Y�̖ڈ�

- �@2-3.���ނƃT�C�Y�̊W

- �@2-4.�T�C�Y�����\

- 3.�z�[���\�[�̎��

- �@3-1.�؍H�p

- �@3-2.�����p

- �@�@3-2-1.�o�C���^��

- �@�@3-2-2.���d

- �@3-3.�ޗ��ʂ������߃z�[���\�[

- 4.�z�[���\�[�̎g����

- 5.�z�[���\�[�ƃR�A�h�����̈Ⴂ�͑f�ނƐ[��

- 6.�z�[���\�[�̃T�C�Y�Ɖ�]��

- 7.�z�[���\�[�����t����V�����N�̈Ⴂ

- �@7-1.�X�g���[�g�V�����N

- �@7-2.�Z�p�V�����N

- 8.�l�X�ȃT�C�Y�̌�����������Ȃ�Z�b�g����������

- 9.�܂Ƃ�

�z�[���\�[�Ƃ͔��ɑ傫�߂̌���������H��

�z�[���\�[�ihole saw�j�Ƃ́A��r�I�傫�߂̌����J���邽�߂̍H��ł��B

�^�ׂ̍��h�����̓Z���^�[�h�����A�O�a�̃J�b�v��̐n�͋��n���ƌĂт܂��B

�@�� �d�C�H��

�@�� �����ǍH��

�@�� �K�X�z�ǍH��

�@�� �H��

�@�� �؍މ��H

�@�� �������H

�Ȃǂ̌���Ŏg���邱�Ƃ������ł��B

�摜���p���F���d�z�[���\�[�@���^�R�A�g���v�� | �z�[���\�[ | ���i��� | ���j�J������� [UNIKA CO., LTD.]

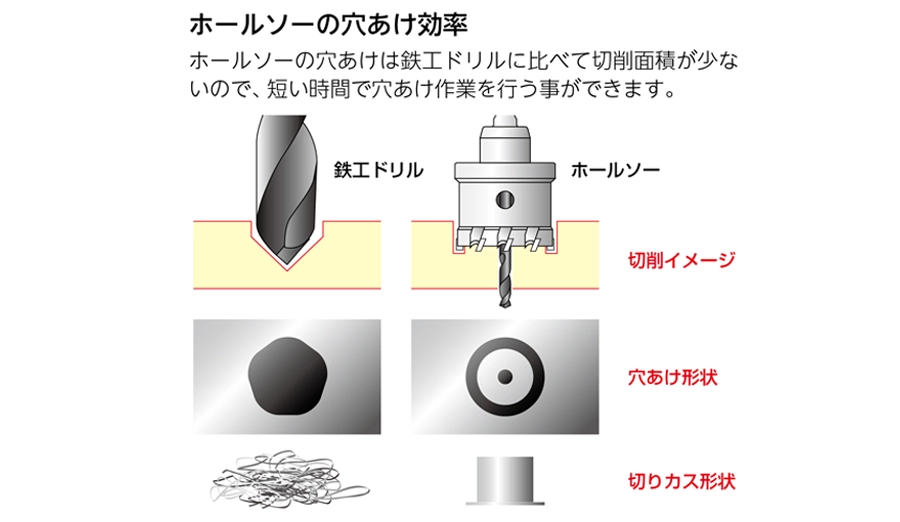

�z�[���\�[�͒��S�ƊO�a�݂̂�����ʂ��̂ŁA�S�H�h�����ȂǂƔ�ׂĎ��Z�œd�͏�������������A�����悭�傫�Ȍa�̌����J�����܂��B

�z�[���\�[���g���H��

�z�[���\�[�́A

�@�� �d���h����

�@�� �C���p�N�g�h���C�o�[

�@�� �{�[����

�@�� �t���C�X��

�@�� �}�V�j���O�Z���^

�Ȃǂ̓d���H��ɑ������Ďg�p���܂��B

�g�p����d���H��ɂ���č\�����قȂ�̂ŁA�T�C�Y��ڑ������̌`���������̂����I�т��������B

�z�[���\�[�̃T�C�Y�̑I�ѕ�

�z�[���\�[��I�ԍہA�T�C�Y�I�т͍ł��d�v�ȃ|�C���g�ł��B

�K�ȃT�C�Y��I�Ȃ��ƁA��ƌ������ቺ������A�H���f�ނ����߂Ă��܂��\�������邽�ߒ��ӂ��܂��傤�B

�����ł́A�T�C�Y�I�т̍ۂɉ�������ׂ��|�C���g��������܂��B

�T�C�Y�̊�{

�z�[���\�[�̃T�C�Y�́A��Ɂu�O�a�i���̒��a�j�v�Ɓu�L�����i���̐[���j�v�Ō��܂�܂��B

��ʓI�ȃz�[���\�[�̃T�C�Y�W�J�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

- �O�a�i���a�j�F12mm〜180mm���x���嗬�B

- �L�����F10mm〜150mm���x�B

��ʓI�ɂ́A���a���傫���قǐ[�����Ȃ�X���ɂ���A���݂̂���f�ނ����H����ۂɂ́A�L���������߂̂��̂�I�Ԃ��Ƃ��������߂��܂��B

�������A���[�J�[��i�ɂ���ĈقȂ�ꍇ�����邽�߁A�w���O�Ɏd�l���m�F���܂��傤�B

�p�r�ʃT�C�Y�̖ڈ�

�ȉ��́A��\�I�ȗp�r�ɍ��킹���T�C�Y�̖ڈ��ł��B

| �p�r | �����T�C�Y�i�O�a�j | �ڍא��� |

|---|---|---|

| �d�C�H�� | ���a21mm�A27mm�A33mm |

�z���p�̌��J���ɍœK�B �z�ǂ̎��t�������ɂ��g�p�����B |

| �؍މ��H | ���a30mm〜50mm |

�؍ނ̌��݂ɂ���đI�ԁB �傫�ȃT�C�Y��I�Ԃ��Ƃ�����B |

| �������H | ���a15mm〜50mm |

�����̎�ނ���݂ɂ���ĈقȂ�B ��Ɠ��e�ɍ������T�C�Y��I�ԁB |

�����̃T�C�Y�͂����܂Ŗڈ��ł����A��Ɠ��e��f�ނɍ��킹�čœK�ȃT�C�Y��I�Ԃ��Ƃ��A��ƌ�����傫�����E���܂��B�K���m�F���Ă���I��ł��������B

���ނƃT�C�Y�̊W

�z�[���\�[�́A�g�p����f�ނɂ���āA�K�ȃT�C�Y���ς��܂��B

- �؍ށF��r�I�_�炩�����߁A���a30mm〜50mm�̃z�[���\�[�ŏ\���ł��B

- �����i�|�A�X�e�����X�Ȃǁj�F�d�x���������߁A���a15mm〜30mm�̃z�[���\�[���g�p���邱�Ƃ������ł��B

- ���r�A�v���X�`�b�N�F���a20mm〜50mm�̃z�[���\�[����ʓI�ł��B

�f�ނ̍d��������ɉ����āA�K�ȃT�C�Y�Ǝ�ނ̃z�[���\�[��I�Ԃ��Ƃ��A��Ƃ̌����Ǝd�オ��ɑ傫���e�����܂��B

�T�C�Y�����\

�ȉ��́A�d�C�H���A�؍މ��H�A�������H�Ȃǂ̑�\�I�ȗp�r�ɉ������z�[���\�[�̃T�C�Y���܂Ƃ߂��\�ł��B �p�r��f�ނɍ��킹�āA�œK�ȃT�C�Y��I�ԍۂ̎Q�l�ɂ��Ă��������B

| �p�r | �f�� | �����T�C�Y�i�O�a�j | �ڍא��� |

|---|---|---|---|

| �d�C�H�� | �z���E�z�� | ���a21mm�A27mm�A33mm |

�z���p�̌��J���ɍœK�B �z�ǂ̎��t�������ɂ��g�p�����B |

| �؍މ��H | �؍ށE���� | ���a30mm〜50mm |

�؍ނ̌��݂ɂ���ăT�C�Y��I���B �ꍇ�ɂ���Ă͑傫�߂̃T�C�Y���I�ԁB |

| �������H | �|�E�X�e�����X | ���a15mm〜50mm |

�����̎�ނ���݂ɂ���ăT�C�Y��I���B ��Ɠ��e�ɍ��������̂�I�ԁB |

| �����E�v���X�`�b�N���H | �����E�v���X�`�b�N | ���a20mm〜50mm |

������v���X�`�b�N�p�ɓK�����T�C�Y�B �؍ނ�����ƈقȂ���������邽�ߒ��ӁB |

��Ɠ��e�ɍ��킹���œK�ȃT�C�Y��I�Ԃ��ƂŁA�]�v�Ȏ�Ԃ△�ʂȔ�p������邱�Ƃ��ł��܂��B �܂��A�z�[���\�[�̓K���ȉ�]����g�p���@�ɂ��C��z��A��Ƃ����S���X���[�Y�ɐi�߂܂��傤�B

�z�[���\�[�̎��

�z�[���\�[�͎g�p����ޗ��ɍ�������ނ��g�p���܂��傤�B

�؍ށE�����E���ށi�X�e�����X�Ȃǁj�ȂǁA�f�ނ��Ƃɍd���▀�C�M�ւ̑ϐ����قȂ�̂ō���Ȃ����̂��g�p����Ǝg�p���ɉe��������A�z�[���\�[�̎������Z���Ȃ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B

�K���p�b�P�[�W�ȂǂɋL�ڂ���Ă���K���ޗ������m�F���������B

�؍H�p

SK11 �C���p�N�g�p�؍H�z�[���\�[ SIH-001

�؍H�p�z�[���\�[�́A���n���������A�؍ނɂ�������ƐH�����݂܂��B

�܂��A�n�̑f�ނɂ͒Y�f�H��|��X�e�����XSUS420J2���g�p����A���n���������A�n���������̂������ł��B

����ɂ��A�X���[�Y�őf�������������\�ɂȂ�܂��B

�y�œK�ȍ�Ɨ�z

- �؍ނւ̌������i����20〜40mm���x�j

- ���r�┭�A�X�`���[���ȂǁA�_�炩���f�ނɂ��Ή�

- �؍HDIY��Ƌ�̍쐬

�Ȃ��A������d���ޗ��ɂ͎g�p�ł��Ȃ����߁A�f�ނɍ��킹���I�����K�v�ł��B�܂��A �K�т₷�����߁A�g�p��͂��ю~�ߍނ�h�z���ĕۊǂ��܂��傤�B

�����p

�����p�z�[���\�[�́A�����̍d���ɉ����āu�o�C���^���v�Ɓu���d�v�ɕ�����Ă��܂��B

���ꂼ��A�قȂ�����������Ă���A�p�r�ɍ��킹�Ďg�������邱�Ƃ���ł��B

�o�C���^��

LENOX �o�C���^��T3�X�s�[�h�X���b�g���t

�o�C���^���z�[���\�[�́A�n�C�X�|�i�ϖ��Ր��������f�ށj�ƃo�l�|�i�x���������f�ށj��g�ݍ��킹���A�ϋv���ɗD�ꂽ�z�[���\�[�ł��B

���̋�����A���~�A�v���X�`�b�N�Ȃǂɂ��K���Ă��܂��B

�y�œK�ȍ�Ɨ�z

- �A���~��|�A�X�e�����X�̌�����

- �؍ނ�����A���r�̉��H

- ��〜���̋����ւ̌�����

���d

���j�J ���d�z�[���\�[ ���^�R�A�g���v��(�c�o����) 14mm MCTR-14TN

���d�z�[���\�[�́A���d�x�Ŗ��C�M�ɋ������d������n�Ɏg�p���Ă���A����������X�e�����X�̉��H�ɂ������Ă��܂��B

�`�^�����H���{�������i������A�ϋv������w�����Ȃ��Ă��܂��B

�y�œK�ȍ�Ɨ�z

- �|��X�e�����X�A�����̋����p�C�v�̉��H

- �n�[�h�ȋ����ւ̌��������

- ���ϋv�����߂���������H

�ޗ��ʃI�X�X���z�[���\�[

������ł́A����s��Ŏ�舵���Ă��邨�����߂̃z�[���\�[�ɂ��Ă��Љ�����܂��B

�y�؍H�p�̂������߁z

SK11 �C���p�N�g�p�؍H�z�[���\�[ SIH-001

| ���i�� | SK11 �C���p�N�g�p�؍H�z�[���\�[ SIH-001 |

|---|---|

| ���i�R�[�h | 00309601 |

| ���[�J�[ | �����H�� |

| ���i | <%price_00309601%> |

| �d�l |

�x�j���E�R���p�l�E�ؔւ̌�������� �������T�C�Y�F25�E32�E38�E45�E50�E55�E60�E65mm�^���������݁F20mm |

��������8�T�C�Y�̌��������ł��܂��B

���C���p�N�g�h���C�o�[�Ή��ł��B

�����X���ڗ��n�Őꖡ���Q�ł��B

���n���͍����g�ē���őϋv�����Q�ł��B

����s�ꏤ�i�y�[�W

E-Value �؍H�p7���n�z�[���\�[ 20MM

| ���i�� | E-Value �؍H�p7���n�z�[���\�[ 20MM |

|---|---|

| ���i�R�[�h | 00309605 |

| ���[�J�[ | �����Y�Ɗ������ |

| ���i | <%price_00309605%> |

| �d�l |

�x�j���E�R���p�l�E�ؔ��ւ̌�������� �������T�C�Y�F25�E32�E38�E45�E51�E57�E63mm |

��7�T�C�Y�̌��������\�B

���⋭���u�t���̓����ȃ{�f�B�őϋv�������Q�B

�����{���̃u���[�h�Őꖡ���Q�B

����s�ꏤ�i�y�[�W

SK11 �؍H�p�[���z�[���\�[ 40MM

| ���i�� | SK11 �؍H�p�[���z�[���\�[ 40MM |

|---|---|

| ���i�R�[�h | OG-00309603 |

| ���[�J�[ | �����Y�Ɗ������ |

| ���i | <%price_OG-00309603%> |

| �d�l |

����:�x�j���E�R���p�l�E�ؔ� ���������݁F40mm |

�����ꐬ�^�ɂ��ڋl�܂肵�ɂ����ł�

���ꖡ���Q�̃��X���ڗ��n

�������g�ē���ŁA�n�͑ϋv�����Q�B

���x�j�������łȂ��A2X4�ނ����Ō������\�ł��B

����s�ꏤ�i�y�[�W

RELIEF �؍H�p�z�[���\�[ �X���b�g���� 6���n 26907

| ���i�� | RELIEF �؍H�p�z�[���\�[ �X���b�g���� 6���n 26907 |

|---|---|

| ���i�R�[�h | 01156450 |

| ���[�J�[ | ���C�`�l���l�s�l�@�c�[�����ƕ� |

| ���i | <%price_01156450%> |

| �d�l |

����:�x�j���E�R���p�l�E�؍� �������T�C�Y�F32�A38�A45�A51�A57�A63mm |

������]��p�ł��B

���{�[���Ղ�d�C�h�����ŊȒP�Ɍ��������ł��܂��B

���n�ɃX���b�g���͂����Ă���̂ŁA�ڋl�܂肪���ɂ����B

����s�ꏤ�i�y�[�W

�y�o�C���^���p�̂������߁z

�{�b�V�� �o�C���^���z�[���\�[

| ���i�� | �{�b�V�� �o�C���^���z�[���\�[ |

|---|---|

| ���i�R�[�h | PG-A-1-0356 |

| ���[�J�[ | �{�b�V�� |

| ���i | <%price_PG-A-1-0356%> |

| �d�l | ���ށF�|�A�X�e�����X�A��S���� |

�������R�o���g�n�C�XSKH-59(M42)���̗p�����n��Ƌ��x�ȃo�l�|��d�q�r�[���n�ڂ����o�C���^���\���ɂ��s���ꖡ���������܂����B

����a�̌��������ɂ����̂̐U�����o���I�s�b�`�ɂ��ጸ���܂��B

����s�ꏤ�i�y�[�W

SK11 �o�C���^���z�[���\�[ SBH-14

| ���i�� | SK11 �o�C���^���z�[���\�[ SBH-14 |

|---|---|

| ���i�R�[�h | 00307818 |

| ���[�J�[ | �����Y�Ɗ������ |

| ���i | <%price_00307818%> |

| �d�l |

����:��ʍ|(�S)�E�؍ށE���r�E�p�{�[�h�� �������\���F��ʍ|(�S)3.2mm |

���̖����^�C�v�Ȃ̂ŁA�ђʌ��������ł��܂��B

���{�[���Ղ�d�C�h�����ŊȒP�Ɍ��������ł��܂��B

���ꖡ���ϋv�������Q�ł��B

���U����}���A�����悭�������������ł��܂��B

���Z���^�[�h�����X�v�����O�t�ŁA��������̃J�X�������ȒP�ɂł��܂��B

����s�ꏤ�i�y�[�W

�n�E�XB.M �o�C���^���z���\�[J�^

| ���i�� | �n�E�XB.M �o�C���^���z���\�[J�^ |

|---|---|

| ���i�R�[�h | 00519169 |

| ���[�J�[ | (��)�n�E�X�r�[�G�� |

| ���i | <%price_00519169%> |

| �d�l |

����:����:�S�i3.2mm�܂Łj�A�����T�C�f�B���O�A�u���L�A�A���~�؍ށA���r�A���X�e�����X�i1.6mm�܂Łj �K���@��F�C���p�N�g�h���C�o�[�A�h�����h���C�o�[�A�d�C�h�����A�U���h����(��]���[�h) �n���F1.2mm |

���Z�p���i�Ε�6.35mm�j�ƃ`���b�N���i10mm�j�̗����Ɏg�p���ł��܂��B

�����������ߊђʌ��������\�ł��B

���L�����̒������Œ��N���X�ł��B

���C���p�N�g�h���C�o�[�ɂ��Ή����Ă��܂��B

����s�ꏤ�i�y�[�W

�y���d�p�̂������߁z

���j�J ���^�R�A�g���v�� �c�o���� MCTR-TN

| ���i�� | ���j�J ���^�R�A�g���v�� �c�o���� MCTR-TN |

|---|---|

| ���[�J�[ | ���j�J |

| ���i | <%price_OG-01357254%> |

| �d�l | ����:�S�A���|��(25mm�ȉ��j�A�X�e�����X��(10mm�ȉ��j�A�A���~�i5mm�ȉ��j�A�p�C�v�ޓ� |

���n�[�h�Ȏg�p�ɂ��`�b�v��т��ɂ���3���g�n���̗p���Ă��܂��B

�����|�̌�������A���������p�C�v���̋Ȗʐ��E���\�ł��B

�����C�y����Nj������n�v�ɂ��A�]���i(���n)�ɔ�ׁA���y���X�s�[�f�B�Ȑ��E�ƒ��������������܂����B

�����S�X�g�b�p�[�i�c�o�j��r�����Ă���ׁA�ђʍ�ƂɍœK�ł��B

����s�ꏤ�i�y�[�W

TRUSCO �ђʃ^�C�v���d�z�[���\�[ NSPH

| ���i�� | TRUSCO �ђʃ^�C�v���d�z�[���\�[ NSPH |

|---|---|

| ���[�J�[ | �g���X�R���R(��) |

| ���i | <%price_PG-A-1-0129%> |

| �d�l | ����:�����T�C�f�B���O�A�S�A�|��(25mm�ȉ��j�A�X�e�����X��(10mm�ȉ��j�A�A���~�i5mm�ȉ��j�A�p�C�v�� |

�����������ߊђʌ��������\�ł��B

���n�[�h�ȍ�ƂɓK����3���g�n���̗p�B

�����|�̌�������A���������p�C�v���̋Ȗʐ��E���\�ł��B

����s�ꏤ�i�y�[�W

�{�b�V�� ���d�z�[���\�[ 2608901

| ���i�� | �{�b�V�� ���d�z�[���\�[ 2608901 |

|---|---|

| ���[�J�[ | �{�b�V��(��) |

| ���i | <%price_OG-01273791%> |

| �d�l |

�|�A�X�e�����X�A���r�A�v���X�`�b�N�AFRP���A5mm�܂ł̌����� �V�����N�`��F�X�g���[�g�V�����N |

�����i�����d�`�b�v�g�p���Ă��܂��B

���i�t���̃Z���^�[�h�����ł��B

���v�����O�t�ŁA�������J�X���Ƃ�܂��B

���U�������炷�A�o���I�s�b�`�̐n��z��ł��B

����s�ꏤ�i�y�[�W

�z�[���\�[�̎g����

�z�[���\�[�̎g�����ɂ��āA���ۂɎg���ۂ̗���◘�p���̒��ӓ_�A���p���ɂ���ƕ֗��Ȃ��̂ɂ��ďЉ�܂��B

�z�[���\�[���g������

�z�[���\�[���g����A�̗���͉��L�̒ʂ�ł��B

1. �z�[���\�[���Z�b�g����

2. �s���ŌŒ肷��

3. �h�����h���C�o�[�Ƀz�[���\�[���Z�b�g����

4. ���������������̂��Œ肷��

5. ��]�������킹��

6. ���������������̂ƃz�[���\�[�������ɂȂ�悤�ɓ��Ă�

7. �h�������쓮�����Č���������

8. �������͂������č��悤�Ɍ���[�������Ă���

�����ђʂ������Ƃ͊����ł��B�z�[���\�[���������ƈ��������܂��傤�B���̍ہA�z�[���\�[�͔M�������Ă���̂ŁA���ڐG��Ƃ₯�ǂ̊댯������܂��B�܂��g���I������z�[���\�[�̒u���ꏊ�ɂ���ẮA���̂��ł����댯��������̂ŗv���ӂł��B

�z�[���\�[���g�����̒��Ӄ|�C���g

�z�[���\�[�Ō��𐳊m�ɂ����邽�߂ɂ́A�������g�����Ƃ��d�v�ł��B�������z�[���\�[���g�����߂ɒ��ӂ��ׂ��|�C���g���܂Ƃ߂܂����B

1�ڂ̓`���b�N�ɐ��������t���邱�Ƃł��B�h�����`���b�N�Ɏ��t������́A��U���肳���ĉ�]���������Ă��Ȃ����m�F���܂��傤�B

2�ڂ͉�]�����m���߂邱�Ƃł��B�z�[���\�[�̎�ނɂ���āA��]���͈قȂ�܂��B�܂�����������ޗ��ɂ���Ă��A�K�ȉ�]�����قȂ�܂��B

�ޗ��ɉ����ēK������]���ɐݒ肷�邱�ƂŁA�z�[���\�[�͒������ł���̂ŕK���m�F���Ă����܂��傤�B

3�ڂ̓z�[���\�[�𐂒��ɓ��Ă邱�Ƃł��B��Ǝ��͂ǂ����Ă��㉺�⍶�E�ɌX���Ă��܂��\��������܂��B�X��������Y��Ɍ��������ł��Ȃ�������A�z�[���\�[�����������肷��댯��������̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�z�[���\�[���g�����ɂ���ƕ֗��Ȃ���

�z�[���\�[���g�����ɂ́A�J�b�e�B���O�y�[�X�g���g���̂��������߂ł��B�J�b�e�B���O�y�[�X�g��n��ɏ����h�z����ƁA�ꖡ���悭�Ȃ�܂��B�܂��h�������Ă��Ă��܂����Ƃ��h�~�ł��邽�߁A�ϋɓI�Ɋ��p����̂��������߂ł��B

�Ȃ��J�b�e�B���O�y�[�X�g�ɂ́A�y�[�X�g�^�C�v�A�X�v���[�^�C�v��2��ނ�����܂��B�y�[�X�g�^�C�v�̓h�������~�܂��Ă��鎞�����g���܂���B�X�v���[�^�C�v�̓h���������삵�Ă��鎞�ɂ��g���܂��B

���̂��ߍ�ƑO�Ƀy�[�X�g�^�C�v��h��A�s�����Ă���Ɗ�������X�v���[�^�C�v�����p����Ƃ����g�������������߂ł��B

�z�[���\�[�ƃR�A�h�����̈Ⴂ�͑f�ނƐ[��

�z�[���\�[�̂悤�ɑ傫�߂̌����J�����铹��Ƃ��āA�R�A�h����������܂��B

�z�[���\�[�ƃR�A�h�����͌����ڂ����ł͂Ȃ��A�Z���^�[�h�����ŃZ���^�[�����߂ăJ�b�v��̐n�ő傫�Ȍ���؍킷�郁�J�j�Y�������Ă��܂��B

���̂��߈Ⴂ��������ɂ�����������܂��A�����J����[���ƑΏۂƂȂ�ޗ����قȂ�܂��B

�E�z�[���\�[

�}�L�^ �C���p�N�g�p�z�[���\�[ �O�`12�`38mm

�z�[���\�[�Ō����J����̂ɓK�����f�ނ͖؍ށE�����E�����ȂǁB

�J�b�v��̐n�͐���Ă��邱�Ƃ������A��r�I���߂̔ނɌ����J����ۂɎg���܂��B

�[���z�[���\�[�Ƃ����āA��ʓI�ȃz�[���\�[�����[�������J�����鐻�i������܂��B

�E�R�A�h����

�n�E�XB.M �}���`���p�R�A�h����(�U���E��]�h�����p)�̒ʔ́b����s��

�R�A�h�����̓R�A���ށE�R���N���[�g�E�����^���ȂǍd���f�ނɌ����J���邽�߂Ɏg�p���܂��B

�O�a�̐n��������������Ă���̂ŁA�u���b�N��O�ǂȂnj��݂�����f�ނł��ђʌ����J�����܂��B

�R�A�h�����̓����ƁA�����ߏ��i�ɂ��Ă͂�����ŏڂ������Љ����܂��B

���Ѝ��킹�Ă������������B

�R�A�h�����Ƃ́H�g�����̎菇�Ƃ�������10���i�����

�R�A�h�����̎g�����̎菇�Ƃ�������10���i�ɂ��ĉ�����Ă��܂�

�y�[�W�͂�����

�z�[���\�[�̃T�C�Y�Ɖ�]��

�z�[���\�[�̃T�C�Y�ɂ͋K�i�͂���܂���B

��ʓI�ɔ̔�����Ă�����̂͒��a12�`180mm�̕��������悤�ł��B

���ɂ͒��a300mm�Ƃ������Ȃ��^�̐��i������܂��B

�h�����r�b�g�ł͊J�����Ȃ�20mm�ȏ�̌����J���������Ƀz�[���\�[���g���ꍇ�������A�d�C�H���ł͒��a21�E27�E33mm�̃T�C�Y���悭�p�����܂��B

��Ɠ��e�ɂ����܂����؍H������̔ւ̌�������Ƃł�30�`50mm�ƁA�傫�߃T�C�Y�̃z�[���\�[���g���܂��B

�z�[���\�[�ɂ͐��i���ƂɓK����]���i������]���j�����߂��Ă��܂��B

�K����]�����Ďg���Ɛn�����Ղ���čH��̎������k��A�n���Ă��Đ؍�\�͂��������肷��̂Ŋւ炸�K����]��������Ďg�p���܂��傤�B

�����Ȍ����J���鎞�͉�]���𑽂��i�������j�A�傫�Ȍa�̌����J���鎞�͉�]�������Ȃ��i���x���j�ݒ肵�܂��B

�؍ނ��������ɂ���Ă���]���͕ς��̂ō�ƑO�ɕK�����m�F���������B

�z�[���\�[�����t����V�����N�̈Ⴂ

�z�[���\�[�r�b�g�͎��t����d���H��ɂ���ăV�����N�̌`�قȂ�܂��B

�l�X�Ȍ`����܂����A�X�g���[�g�V�����N���Z�p�V�����N�̂��̂������悤�ł��B

�d���H��̎�ނɂ���Ă͓K���Ȃ���Ƃ�A���ӂ��K�v�ȃP�[�X������܂��̂Ń|�C���g�����킹�Ă��Љ�܂��B

�X�g���[�g�V�����N

���j�J �n�C�X�z�[���\�[ �_�E�����C�g�p 75mm �X�g���[�g�V�����N HSDL-75ST

�X�g���[�g�V�����N�́A�h�����h���C�o�[��U���h�����Ɏ��t���Ďg�p�����^�C�v�ł��B

���̃V�����N�͉�]�����ł���h�����h���C�o�[�Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA���x�̍�����������Ƃ��s�����Ƃ��ł��܂��B

�������A����]�Ŏg�p����ƃz�[���\�[�̐n���ߔM���A���Ղ������Ȃ��Ă��܂��܂��B

���̂��߁A�K�ȉ�]���Ŏg�p���邱�Ƃ����ɏd�v�ł��B

��Ƃ��s���ۂɂ́A��]�����m�F���A�ߓx�ȉ�]�������悤�ɂ��܂��傤�B

�܂��A�ߏ�ȗ͂������邱�ƂȂ��A���̑��x�Ō��������Ă��������B

�Z�p�V�����N

HiKOKI �C���p�N�g�p�n�C�X�z�[���\�[ 003189

�Z�p�V�����N�́A�C���p�N�g�h���C�o�[�ɓK�����v�ŁA�V�����N�������Z�p�`�ɂȂ��Ă���A�����^�b�`�Ŏ��t���邱�Ƃ��ł��܂��B �C���p�N�g�h���C�o�[���g���ƁA��Ƃ̌������傫�����サ�܂����A���ӂ��K�v�ł��B

�C���p�N�g�h���C�o�[�͉�]�ɉ����đŌ��@�\�����邽�߁A�z�[���\�[���g�p����ۂ͕K���Ō��@�\���I�t�ɂ��܂��傤�B �Ō��@�\���g���Ă��܂��ƁA�z�[���\�[�̐n���j�����郊�X�N�����܂�܂��B �܂��A�C���p�N�g�h���C�o�[�͍����g���N�������Ă��邽�߁A�����ȍ�Ƃ⏬���Ȍ����J����ۂɂ́A�p���[���ߏ�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

��Ƃ̍ۂ́A�g���K�[��T�d�ɑ��삵�A�ߏ�ȗ͂�������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�B

�l�X�ȃT�C�Y�̌�����������Ȃ�Z�b�g����������

�d���ȂǂŃz�[���\�[���g������Ƃ�p�ɂɍs���ꍇ�́A�����̃T�C�Y���Z�b�g�ɂȂ������̂��������߂ł��B

���~���P�ʂ̃T�C�Y�Ⴂ���Z�b�g�ɂȂ��Ă���̂ŁA���l�ȍ�Ɠ��e�ɑΉ��ł��܂��B

�܂��A�ЂƂ�����������������i������������̂������b�g�ƌ�����ł��傤�B

�������a100mm�ȏ�̃z�[���\�[�̓Z�b�g�̔�����Ă��邱�Ƃ͏��Ȃ��悤�ł��B

�܂Ƃ�

�z�[���\�[�͑傫�߂Ȍa�̌����J�����A�h���C�o�h�����Ȃǎ�y�ȓd���H��ɑ����ł��邱�Ƃ���L���g�p����Ă��܂��B

�z�[���\�[�ɂ͌��܂����K�i�͂Ȃ��T�C�Y�W�J�̓��[�J�[�ɂ���ĈقȂ�̂ŁA���w���̍ۂɂ͑f�ށE���n���̒��a�E���n���̐[���E�V�����N�̌`������m�F�̏�A�p�r�ɍ��������̂����I�т��������B

����s��ł́A�l�X�ȃ^�C�v�E�T�C�Y�̃z�[���\�[����舵���Ă���܂��B

�z�[���\�[�����T���̕��͂��Џ��i�ꗗ�y�[�W���������������܂��B

����s��}�K�W���ł́A�{�L���̂悤�ȊF�l�����i�I�тɍ������ۂ̃|�C���g�⒍�ӓ_�Ȃnj���œ������ɂ͌������Ȃ��R���e���c�������Ă���܂��B

�{�L�������ɗ������Ǝv���Ă��������܂�����A����

#�I�I�X�L����s��

#����s��}�K�W��

�{�L����URL���f�ڂ̏�ATwitter��Facebook�łԂ₢�Ă��������܂��ƍK���ł��B

����SNS�͂�����

�֘A�J�e�S��

�z�[���\�[

��������؍ނ܂ŕ��L�������������z�[���\�[�B�f�ނɍ��킹�đI��ł���悤�ɗl�X�ȃ��[�J�[��d�l�̃z�[���\�[�����p�ӂ������܂����B

�J�e�S���y�[�W��

�C���p�N�g�h���C�o�[

��[�̃r�b�g����]���邱�Ƃɂ���ăl�W����߂���ɂ߂���ł��܂��B���[�J�[���Ƃɓ���������܂��B

�J�e�S���y�[�W��

���̋L�����������l

![]()

���X

���Ԃ̓V�g���G��C3�B�O�E�͉Ƌ�[�J�[��EC�T�C�g�^�c�B����s��̊��E�B�e��S���B�m��ꂴ��u����ɂ���Ɗ��������m�v��m���Ă��炤���Ƃ�ړI�Ɋ������B�x���̓��ۂ͂�������Ԃł��I

���e�ꗗ��

���X�̃R�����g

�Y��Ȋی����������z�[���\�[�B�d�C�H���␅���H���܂ʼn��ł��g���Ė{���ɕ֗��ł��B

���ꂾ���ł͂Ȃ��A�ŋ߂ł͉Ƌ�ɔz���p�̌���������DIY�Ɏg���Ȃǃ}���`�Ɋ��Ă��܂��B

���X���₷���z�[���\�[�ł����I����ԈႤ�Ɨ]�v�ɗ𑬂߂Ă��܂��܂��̂ŁA�u������a��������ȁc�v�Ɗ�������

����s��ւ����k���������B